#011 CRMの「リード」って誰?/デジタル広告とユーザー情報の取扱い

近ごろはデジタルマーケティングの領域に関しては生成AIの話題一色ですね。

さまざまなAIツールを駆使して、使いこなしている方が増えてきている一方で、「どんな場面で使えばいいのかわからない」と感じている方もいらっしゃると思います。

こうした方に対する私個人の仮説としては、「生成AIを仕事に使わなければいけない」という思い込みが、利用のハードルを高くしているのではないかと考えています。

そんな方にオススメのエクササイズは生成AIをプライベートに使おうということです。

やってほしいことは、あなたのスマホにChatGPTアプリをインストールし、日常のちょっとした悩みや趣味について相談してみる。これだけです。

- 4 週間で体重を2kg落としたい。でも子育てで時間が取れない。どうしたらいい?

- 初めてのキャンプ。どんなアイテムをそろえればいい?

- 3 か月で ◯◯ 資格を取得したい。

- 私が作るパンはいつも固く焼き上がってしまう。レシピはこうなのだけれど、解決策は?

- 50 歳で FIRE するための資金計画とライフプランを考えてほしい。

どんなテーマでも構いません。

文章にするのが苦手なら、スマホのマイクを通してお願いごとを音声入力するだけでも文意を読み取ってくれます。

ChatGPTに気軽に質問してみることで、対話を通じて課題が具体化し、行動プランが明確になります、この体験を通して「気軽に何でも聞いていいんだ」という感覚が身につき、結果として業務でも自然に生成AIを活用できるようになるはずです。

ぜひ試してみてください。

📌 目次

- リードって、誰?HubSpotで最初に戸惑った“リード管理”の考え方

- デジタル広告ターゲティングとユーザー情報に紐づく関連法

- おすすめ書籍 & コンテンツ「ジョブ理論」

リードって、誰?

HubSpotで最初に戸惑った“リード管理”の考え方

Salesforce実務経験者が感じた、構造と運用の違い

これまで私は、営業支援(SFA)やCRM領域の業務設計・運用支援のなかで、Salesforceを使った営業プロセス構築やレポート設計に多く携わってきました。

そこでは「リード管理」はプロセスの出発点であり、業務フローと連動したデータ構造によって明確に管理されていました。

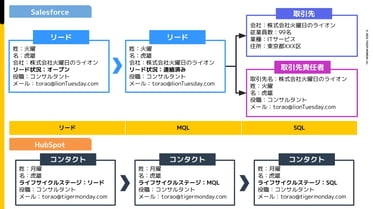

Salesforceでは、リードは専用のオブジェクトとして存在し、条件を満たせば「取引先」「取引先責任者」「商談」にコンバートされる。

この構造によって、「どの顧客が、どの営業フェーズにいるのか」をシステム上で明快に分離・可視化することができます。

一方で、HubSpotを使い始めた際に最初に戸惑ったのは、「リード」の管理方法がまったく異なることでした。

Salesforceでは当たり前だった構造上の“リード”が、HubSpotには存在していなかったのです。

HubSpotでは“状態”としてリードを扱う

HubSpotでは、リードという専用オブジェクトは存在せず、すべての人物データは「コンタクト」として一元的に管理されます。

代わりに「ライフサイクルステージ」というプロパティ(項目)によって、コンタクトの状態を「Lead」「MQL」「SQL」「Customer」などに分類します。

つまり、”Salesforceが“構造でリードを切り分ける”のに対し、HubSpotは“属性(状態)で管理する”というアプローチです。

これは柔軟な運用には適していますが、状態の変更基準や更新タイミングを明確にしておかないと、現場での混乱につながるリスクもあります。

加えて、2023年9月に追加されたHubSpotの「営業ワークスペース」には「リードを作成(Create Lead)」という機能が登場しました。

これは、コンタクトの中から営業がアプローチ対象として管理したいものを“リード”として明示的に指定し、進捗を管理できる機能です。

ただしこれは、Salesforceのようにリード→コンバートで構造が変わる仕組みではなく、営業が“今フォーカスすべき対象”を抜き出す運用ビューに近い設計のようです。

SalesforceとHubSpot、それぞれが得意とする管理スタイル

それぞれのツールのリード管理の強みと注意点を、より実務に即して整理してみると次のようになります。

■ Salesforce

- 営業プロセスが多段階で、各段階のKPI・評価・引き継ぎを明確に管理したい組織

- 大量のリード情報や複数部門間でのやりとりを構造的に整理・追跡したい場面

強み

- リード、商談、顧客といったオブジェクトが明確に分かれているため、プロセスごとの情報粒度・KPIを設計しやすい

- ワークフローや承認フロー、カスタムオブジェクトなどによる複雑な業務の表現力が高い

注意点

- 初期設計・構築に工数と専門知識が必要(構造の自由度が高い分、整合性の担保が難しい)

- マーケ部門など非エンジニアユーザーにはややとっつきづらい場面もある

■ HubSpot

- マーケ〜営業〜CSまでを一貫して管理し、部門横断の情報共有を重視する組織

- 運用リソースが限られている中で、すぐに仕組みを回し始めたいプロジェクトやチーム

強み

- 状態を柔軟に切り替えられるライフサイクル設計と、ノーコードで始めやすい操作性

コンタクト/会社/商談などが同一画面で連携し、部門間での情報分断を減らせる

注意点

- 状態変更のトリガーや判断基準が曖昧なまま運用されると、レポートや営業通知の精度が落ちる

- フォーム・スコア・ワークフロー・プロパティなどが増えるにつれて、統制のない項目・ルールが乱立しやすい

状態設計とガバナンスの重要性

HubSpotのように“すぐに使える”ツールほど、どの情報が、誰にとって、いつどのように意味を持つのかという“状態の意味づけ”を明確にする必要があります。

Salesforceは“構造設計による整理力”、HubSpotは“状態管理による柔軟性”に優れています。

それぞれの特徴を理解したうえで、組織のフェーズや業務の複雑さに応じたツール活用設計をすることが、MOps支援者としての腕の見せどころだと感じています。

おわりに

リード管理という一見シンプルなテーマでも、ツールによってその思想や運用方法は大きく異なります。

大切なのは、「このツールはこうだから」ではなく、“どんな状態やプロセスを、誰が、どこまで管理したいのか”を起点に設計することではないかと思います。

執筆/村田 麻美

デジタル広告ターゲティングとユーザー情報に紐づく関連法

直近、弊社では自社セミナー告知の一環として、LinkedIn広告を活用し、特定職種の方々を対象に広告配信を行いました。

配信期間はセミナー直前の短期間に限られていましたが、多くの学びがありました。

なかでも最も印象深かったのは、ターゲティングそのものよりも、「ユーザー情報の取り扱い」 に関する気づきです。

ご存じの方も多いかと思いますが、LinkedInはビジネスSNSでありユーザー自身が職業情報を登録しているため、職種ベースの広告ターゲティングが可能です。

日本国内のユーザー数は約400万人とされており、具体的な職種への配信ができる点は、他メディアに対する大きな優位性といえます。

もちろん、どのSNSでも同様ですがこうした職種情報の広告利用は、利用規約への同意が前提となります。

では、ユーザーはこうした情報利用の実態をどこまで理解しているのでしょうか。

正直私自身も含め、多くの方が「詳しくは把握していない」と感じているのではないでしょうか。

ただ、近年の法改正を受け、こうした点に対するユーザーの意識は徐々に高まっています。具体的には、以下の法令が大きく関与しています:

- 2022年施行の改正個人情報保護法:「Cookieなどの個人関連情報の利用に際する同意取得・管理の義務化」

- 2023年施行の改正電気通信事業法:「ユーザー情報を第三者へ提供する際の事前同意および同意拒否の仕組みの義務化」

実際これらを背景に、サイト訪問時にポップアップで情報提供の可否を求められる機会が増えたように感じる方も多いでしょう。

また、企業側では法令適応のために以下のような対策も進んでいます:

- コンバージョンAPIの導入

- Cookieに依存しない施策の検討

- サーバーサイドでのタグ管理の導入

今後、デジタル分野の規制はさらに厳しくなっていく可能性があり、従来のターゲティング施策が突然使えなくなることも想定されます。

マーケティング支援に携わる私たち自身、そして皆様も、ユーザー情報の取り扱いや管理体制に常に意識を向けながら、日々の業務に取り組む必要がある――

今回の取り組みを通じ、改めてその重要性を実感しました。

執筆/南 孝昭

おすすめ書籍 & コンテンツ

今回は2017年に発売された、商品が選ばれる理由を深掘りするヒントとして有名な「ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム」をご紹介します。

ジョブ理論とは

人は商品そのものを買っているのではなく、“やりたいこと=ジョブ”を叶える手段としてそれを「雇って」いる、という考え方です。

たとえば、朝のミルクセーキは「通勤の退屈と空腹を解消したい」というジョブのために選ばれていた、という実例が紹介されています。

ニーズとの違い

- ニーズ:何が欲しいか(表面的)

- ジョブ:なぜそれが必要か(目的や文脈)

ニーズを満たすだけでは不十分。“その背景にある進歩欲求”を理解することがカギです。

ジョブ理論の3つのポイント

- 顧客は「進歩したい」から商品を選ぶ

- 行動の背景(状況・感情・目的)に注目する

- イノベーションは「未解決のジョブ」から始まる

特に重要なのは、「なぜその選択をしたのか?」という行動の“理由”を掘り下げることです。

マーケティングへの応用例

- Webサイト改善

- 各ページが担うジョブを仮説立てして見直す

- 例:FAQページなら「購入前の不安を取り除く」ジョブ

- 広告設計

- 商品の機能ではなく、得られる“進歩”にフォーカスする

- 例:「AIレポート自動化ツール」→「深夜までの資料作成から解放される毎日へ」

- セグメント戦略

- 属性ではなく「達成したいジョブ」で分ける

- 例:ECサイトなら「迷わず最適な商品を買いたい層」と「時短でパッと選びたい層」ではジョブが異なる

まとめ

ジョブ理論は、「顧客がなぜその選択をするのか?」を掘り下げるフレームワークです。導入することで、

-

顧客の本音を把握できる

-

訴求のズレに気づける

-

思い込みを排除できる

といった効果が得られます。

「顧客はどんな“ジョブ”を片づけたくてこの商品を選んだのか?」という問いをチームで共有するだけでも、視点が大きく変わります。

執筆/杉浦 義弘

リード管理の設計も、そしてユーザー情報の扱いも、大切なのは「なぜ使うのか」「誰のために使うのか」という視点です。

その視点を考えるときに、自分でゼロから考えるのも良しですが、生成AIにサクッと聞いてみるのも最初のとっかかりをつかむのに便利です。

生成AIはどのような質問をしても、怒ったり泣いたりせずに教えてくれます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

よろしければXにて #月トラメルマガ を付けてご感想をポストしてくださいね🐯